媒体马院

温度新闻:龙港“校社共育”直连校园 成长难题一站通解

作者:时间:2025年11月15日 10:28阅读:

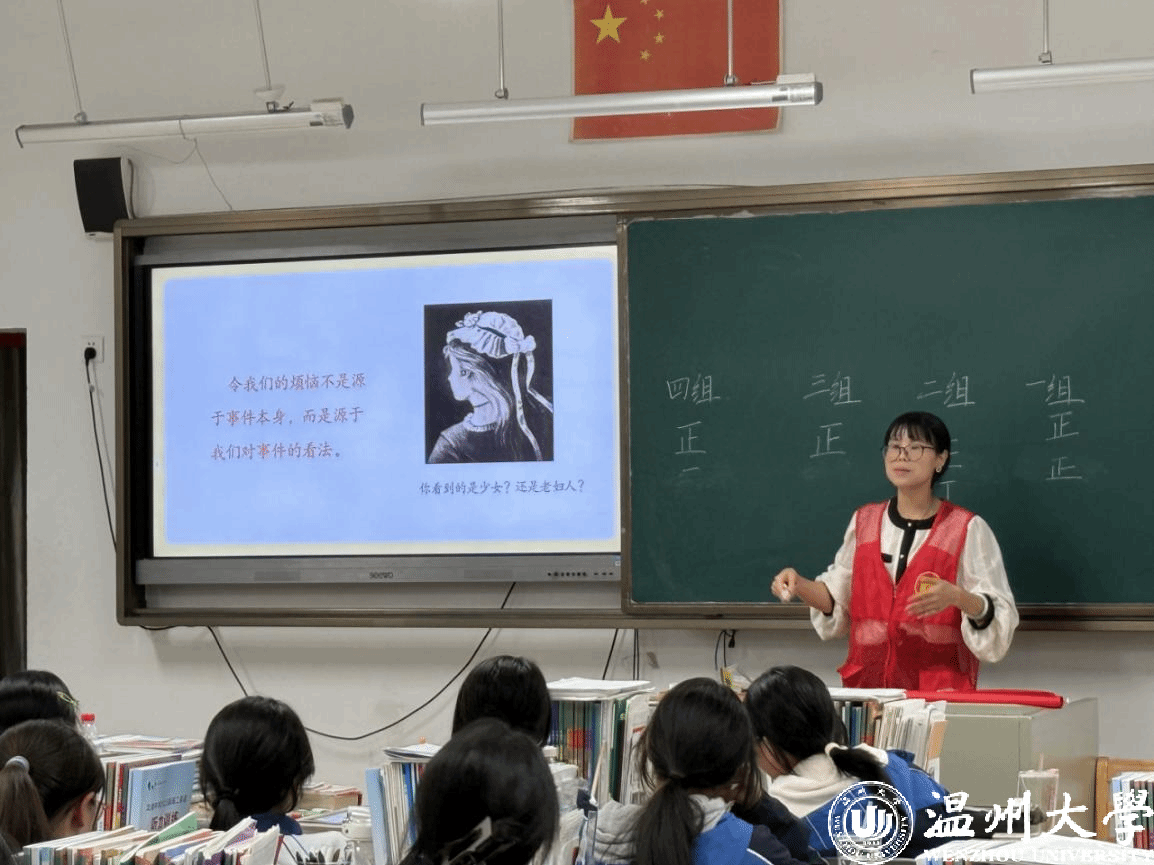

情绪不是敌人,而是需要被读懂的朋友。11月12日,社会工作者陈老师再次为龙港中学高二8班带来一场特殊的“情绪课”。她摒弃枯燥理论,用游戏破冰,以通俗语言揭开情绪产生的原理,帮助学生在认知升级中掌握解压钥匙。这是龙港“社工进校园”项目的一个“缩影”,“缩影”的背后折射出社会力量如何与学校教育形成合力,共同守护儿童青少年成长的积极探索。

在龙港市委社会工作部领导下,温州大学马克思主义学院协同启慧爱家社会工作服务中心、壹次心未成年人帮扶中心、丫好小记者服务中心分别开展“益启帮”知心伴学行动、“少年拾光”初中生适应能力提升、“爱不缺席”单亲家庭儿童帮扶计划三个品牌服务项目,以“政-校-社-家”多元联动为中小学生建立庞大的社会支持网络,提供全方位的呵护和陪伴。

“靶向施治”

精准破解成长困境

龙港中学高一学生小宇(化名)升入高中后,因课程难度骤增、父母对其成绩期望过高,逐渐陷入焦虑,甚至出现失眠、不愿与家人沟通的情况。班主任发现后,通过学校“校园点单”通道联系社工。启慧爱家社会工作服务中心迅速介入,帮助小宇梳理学习上的薄弱环节,与他共同制订分阶段的学习计划,还邀请成绩优异的大学生志愿者和他结对,分享高效学习方法。同时,与小宇父母沟通,引导他们调整对孩子的期望。三周后,小宇逐渐找回学习状态,不仅能按时完成作业,脸上的笑容也多了起来。该行动采用团体辅导、个案帮扶与家校社联动相结合的方式,为青少年提供心理疏导、学习辅导与情感关怀,同时链接大学生志愿者、教师、家长等多方资源,形成帮扶合力,帮助学生脱离现实困境。

“深度问诊”

需求调研找准症结

壹次心未成年人帮扶中心的“少年拾光”项目,曾助力初一新生小诺(化名)走出适应困境。小诺刚进入初中时,总是独来独往,课堂上不敢举手发言,课间躲在座位上看书,遇到不懂的问题不敢向老师和同学请教,入学不到一个月就向家长提出“不想上学”的想法。社工通过与小诺聊天、观察她在校园的表现,发现她主要是对新的校园环境、学习节奏和人际关系感到不适应,于是将小诺纳入“少年拾光”项目的小组活动中。在“认识新朋友”小组活动里,小诺通过破冰游戏逐渐与其他同学熟悉;在“学习适应小课堂”上,社工教她做课堂笔记、制订学习计划的方法;在社交能力训练中,引导她主动与同学沟通、表达自己的想法。两个月后,小诺在课堂上开始积极发言,与同学相处也十分融洽。针对初一学生从小学到初中过渡阶段可能面临的环境适应、学习节奏调整、人际关系调适等问题,壹次心未成年人帮扶中心设计心理健康培训、学习适应指导与社交能力训练等活动,通过个案辅导、小组建设和历奇辅导等多样化形式提升学生的自我效能感,确保每位学生都能尽快融入初中生活。

“提前干预”

关键节点主动护航

丫好小记者服务中心的“爱不缺席”计划,为五年级学生小宁(化名)带来了温暖改变。小宁父母离异后跟随母亲生活,母亲为了生计每天打两份工,很少有时间陪伴他,导致小宁逐渐变得沉默寡言,在学校经常与同学发生矛盾,成绩也一落千丈。丫好小记者服务中心的社工在走访中了解到小宁的情况后,将他纳入“爱不缺席”计划。社工首先为小浩匹配了一位“爱心妈妈”,每周抽出时间陪小浩读书、做手工,倾听他的心事;同时为小浩母亲开展家庭教育指导,教她如何在忙碌的工作中兼顾对小浩的陪伴与教育,如何与孩子有效沟通;此外还组织小浩参加“小记者研学活动”,让他在采访、写作中锻炼表达能力,结识新朋友。经过半年的帮扶,小浩变得开朗自信,与母亲的关系更加亲密,成绩也有了明显提升。针对单亲家庭小学生,社会工作者打造“五四”帮扶模式,即一个家庭由“1名社工+1名心理咨询师+1名家庭教育指导师+1名爱心妈妈(或爸爸)+1名志愿者”组成跨专业服务团队,为单亲家庭儿童每月提供“1次家访、1次家庭教育指导、1次小组活动、1次社会实践活动帮扶服务”,同时,借力“易探帮”儿童探望权志愿服务推动单亲家庭“探望自由”,以持续的关注和支持呵护单亲家庭儿童幼小的心灵。

从“靶向施治”的精准破解,到“深度问诊”的找准症结,再到“提前干预”的主动护航,龙港市这条资源高度整合、服务精准高效的“校社共育”新路,不仅是“家校社”协同育人的生动实践,也为儿童青少年健康成长提供了可借鉴的“龙港方案”。

编辑: 李佳丽

责编: 高寒潇

监制: 应继永

网页链接:https://wdapp.wzrb.com.cn/app_pub/xw/shx/202511/t20251114_579101.html?docId=579101